“芯时代,芯未来”

团队为启迪数字展示在北京中关村CAVE空间创作的MG动画

客户希望在既展示芯片制作过程的同时,更加强调芯片对我们生活的影响和对未来的期待

MG动画是科普领域一种强有力的表达形式,此次我们力图在图形动画的基础上,美术和动效更具科技感和质感

片尾使用了大量构建2.5d场景的形式,突出芯片在现代生活和科技中的基石地位

导演/分镜:Mr.0

美术设定:Mr.2 , Ms.4 , Mr.99

动画:Mr.7 , Mr.5

音效:Mr.2 , Mr.0

We are getting better n better

Keep moving forward ~

中关村cave芯片.mp4

左造Leftsider-中关村CAVE空间芯片MG动画:解码芯片宇宙的视觉狂想

在芯片技术成为全球科技竞争核心赛道的当下,左造Leftsider携手中关村CAVE空间,以一支MG动画,将复杂的芯片世界转化为可感知的视觉宇宙。这不仅是一次科技与艺术的碰撞,更是芯片领域科普与品牌传播的创新突破。以下从4A广告专业维度,深度拆解这场“芯片叙事革命”。

一、Project Background(项目背景)

芯片技术的专业性与复杂性,使其难以被大众直观理解,而在科技产业交流中,清晰传递芯片价值又至关重要。中关村作为中国科技创新高地,CAVE空间肩负着展示前沿科技成果、推动产业交流的使命。左造Leftsider需突破传统芯片宣传的枯燥模式,以MG动画为载体,借助CAVE空间的沉浸式优势,让芯片技术“看得见、听得懂、记得住”,助力中关村强化“硬科技策源地”的品牌形象,同时为芯片产业传播搭建创新桥梁。

当芯片产业陷入“技术黑箱”困境,大众对芯片的认知停留在“概念名词”,产业交流也受限于专业壁垒。中关村CAVE空间作为科技展示的超级窗口,急需一场“破界传播”——用艺术化、可视化的语言,让芯片技术从实验室走向大众视野,从专业报告变为产业交流的通用语言。左造Leftsider以MG动画为利刃,切入这场科技传播革命。

二、Communication Objectives(广告目标)

- 技术科普破圈:让非专业观众直观理解芯片的工作原理、技术价值,打破芯片认知壁垒,实现“科技大众化传播”。

- 产业价值传递:向芯片行业从业者、投资机构展示中关村在芯片领域的创新实力与产业生态,吸引产业资源汇聚。

- 空间品牌赋能:以标志性MG动画展项强化中关村CAVE空间“科技沉浸体验高地”的定位,提升空间在科技传播领域的美誉度。

- 创新模式输出:打造“芯片+MG动画+CAVE空间”的传播范本,向同行输出科技产业传播的创新方法论,引领行业潮流。

三、Core Creative Proposition(核心创意主张)

以“Chip Universe: From Atom to Innovation(芯片宇宙:从原子到创新)”为核心理念,将芯片世界构建成一个微观与宏观交织的“科技宇宙”——观众既是“微观探险家”,深入芯片内部探索晶体管、电路的运作奥秘;又是“宏观瞭望者”,见证芯片技术如何驱动产业变革、塑造未来生活。用MG动画的奇幻视觉与CAVE空间的沉浸体验,让芯片技术从“抽象概念”变为“可感知的科技史诗”。

摒弃“技术说明书”式的平铺直叙,提出“芯片叙事的科幻化重构”策略——把芯片的电路视为宇宙星河,把晶体管想象成星际灯塔,用科幻电影般的视觉语言,讲述芯片从设计、制造到应用的全生命周期故事。让观众在“科幻探险”中,自然接受芯片技术的价值传递,实现“认知升级+情感共鸣”的双重突破。

四、Narrative Breakdown(叙事结构解析)

场景一:芯片起源·微观宇宙的诞生(镜头1 - 30)

镜头1 - 10:CAVE空间中,深邃的蓝色背景如宇宙深渊,逐渐浮现芯片的抽象化模型,从一片硅晶圆开始,原子级别的粒子动态汇聚,模拟芯片制造的“原子排列”过程,配合旁白讲述芯片的物质基础,让观众感知“芯片从微观世界诞生”的神奇。

镜头11 - 20:聚焦芯片电路的构建,以霓虹般的蓝色线条,在CAVE空间中编织成复杂的电路网络,如同宇宙星河般延伸,晶体管作为“星际节点”逐个点亮,直观展示芯片的电路逻辑与信息处理原理,让观众理解“芯片如何成为科技大脑”。

镜头21 - 30:呈现芯片制造的关键环节,从光刻的“微观雕刻”(光线在芯片上蚀刻电路的动态模拟),到封装的“星际封装”(芯片模块如同宇宙飞船组件般组合),用科幻化视觉诠释芯片制造的高精尖,强化“芯片是科技皇冠明珠”的认知。

【叙事逻辑】以“微观宇宙探险”开启叙事,让观众先建立“芯片是微观科技奇迹”的认知基础。通过CAVE空间的全包围视角,把芯片制造的微观过程放大为宇宙级视觉奇观,打破专业壁垒,让技术原理变得直观可感。

场景二:芯片力量·产业变革的引擎(镜头31 - 60)

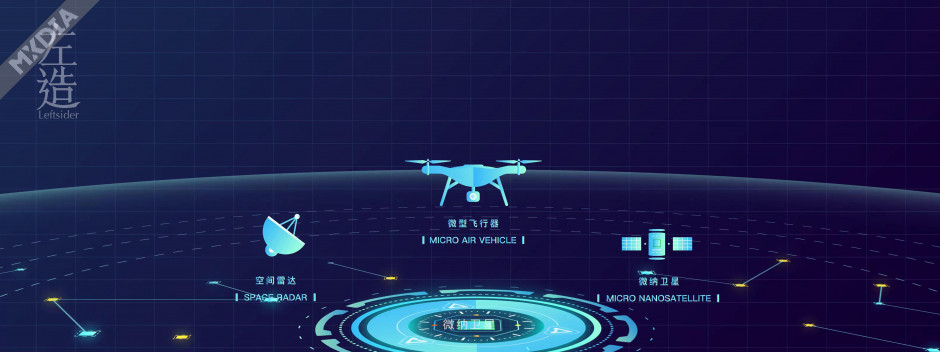

镜头31 - 40:场景切换至宏观产业世界,CAVE空间中浮现芯片驱动的科技生态——智能汽车的自动驾驶系统(芯片如大脑指挥车辆穿梭)、人工智能的算法运算(芯片如能量核心加速数据流转)、物联网的万物互联(芯片如神经节点连接全球),用动态场景展示芯片如何重塑产业格局。

镜头41 - 50:聚焦中关村芯片产业生态,呈现芯片设计公司的创新办公场景(创意与技术碰撞的动画模拟)、芯片制造工厂的智能生产(机械臂与芯片模块协同的视觉呈现)、产业资本的汇聚流动(资金如能量流注入芯片企业),传递中关村在芯片领域的“创新浓度”与产业活力。

镜头51 - 60:进入“芯片赋能未来”的畅想,CAVE空间中展现芯片驱动的元宇宙场景(虚拟与现实交织的沉浸式体验)、量子计算的突破(芯片与量子比特协同的科幻画面)、生物科技的革命(芯片辅助基因测序的动态模拟),让观众感知芯片“定义未来”的磅礴力量。

【叙事逻辑】从“微观奇迹”升级到“宏观变革”,展示芯片技术的产业价值与未来潜力。通过CAVE空间的场景切换,把芯片的产业应用拓展为宏观科技生态,让观众理解“芯片如何驱动世界进步”,同时植入中关村芯片产业的创新实力,强化产业传播目标。

场景三:芯片未来·无限可能的征途(镜头61 - 80)

镜头61 - 70:CAVE空间开启“芯片未来预言”,呈现芯片技术的突破方向——量子芯片的“量子跃迁”(芯片与量子态粒子协同的奇幻视觉)、异构芯片的“生态融合”(不同功能芯片模块如宇宙舰队般协同)、生物芯片的“生命互联”(芯片与生物信号交互的未来医疗场景),用科幻感画面描绘芯片的无限潜力。

镜头71 - 75:回归中关村芯片未来愿景,展示“芯片+CAVE空间”的创新生态——科研人员在CAVE空间中借助芯片模拟技术突破,创业者在芯片驱动的虚拟平台上实现创意,强化中关村作为“芯片未来试验场”的定位,传递产业野心。

镜头76 - 80:以“芯片连接现在与未来,中关村连接芯片梦想”为主题,CAVE空间汇聚芯片技术、产业伙伴、创新人才的视觉符号,在全包围视角中形成“创新共同体”的科技图腾,配合激昂音乐与标语,完成“技术传播+产业号召+品牌赋能”的叙事升华。

【叙事逻辑】用“未来征途畅想”激发观众对芯片的期待与向往。通过“全球趋势+本地愿景”的结合,既传递芯片行业发展方向,又强化中关村在芯片未来中的核心角色,让观众从“技术旁观者”变为“创新参与者”,同时为中关村CAVE空间与芯片产业传播画上品牌烙印。

五、Visual Style & Cinematic Language(视觉风格与镜头语言)

视觉风格

采用“科技赛博风+微观宇宙美学”的视觉体系:以深邃蓝紫色为基底营造科技神秘感,搭配霓虹蓝、荧光黄的电路线条、粒子特效,构建“微观芯片宇宙”的视觉奇观。CAVE空间的全包围视角,让视觉元素如宇宙星河般环绕观众,配合芯片电路的动态流动,打造“沉浸式科技梦境”,既契合芯片的科技属性,又具备强烈的艺术感染力。

镜头语言

- 微观与宏观切换:借助CAVE空间的场景优势,实现“芯片内部微观世界”与“产业应用宏观世界”的无缝跳转,让观众在“微观探险”与“宏观瞭望”中理解芯片价值,强化叙事的层次感与冲击力。

- 动态视觉引导:利用电路线条的延伸、粒子特效的流动,引导观众视线跟随叙事节奏,在CAVE空间的全包围视角中,确保信息传递的有序性与沉浸感,让观众成为视觉叙事的“跟随者”而非“旁观者”。

- 科幻化符号运用:把晶体管设计成“星际节点”、芯片制造模拟成“宇宙工程”,用科幻化视觉符号替代专业术语,降低理解门槛,同时强化“芯片是未来科技引擎”的认知联想。

- 全包围沉浸体验:通过CAVE空间的360°视觉覆盖,让芯片的电路星河、产业生态全方位包裹观众,配合音效的空间定位(如芯片运算的电子音效从不同方向传来),构建“视听触一体”的沉浸层,让技术传播升华为感官盛宴。

独特的镜头语言设计,让CAVE空间不再是单纯的展示载体,而是成为“叙事参与者”——用视觉引导情绪,用空间拓展叙事维度,让芯片技术科普与艺术体验完美融合,实现“传播效率”与“传播记忆”的双重突破。

六、Technical Methods and Production Process Adopted(采用的技术手段和制作流程)

技术手段

- CAVE空间系统:采用多通道投影融合技术,配合弧形硬幕与360°环绕音响,构建沉浸式视觉声场环境,为MG动画提供超级展示舞台。

- MG动画创作:运用After Effects 进行动态图形设计,结合Cinema 4D 制作芯片、产业场景的3D模型与科幻特效,确保视觉精度与动态流畅性,打造“微观宇宙”的视觉奇观。

- 粒子与特效模拟:借助Trapcode Particular 制作芯片电路的粒子流动、光刻过程的光线蚀刻特效,通过Red Giant Suite 优化色彩与视觉质感,强化科技赛博风格。

- 空间音频设计:采用Ambisonics 技术录制360°空间音效(如芯片运算的电子音、产业场景的环境音),配合Dolby Atmos 实现声音的空间定位,让音效与视觉画面协同,构建“沉浸式听觉层”。

制作流程

- 产业深度解码:4A团队联合芯片技术专家、中关村产业代表,梳理芯片技术逻辑与产业价值,提炼“微观-宏观-未来”叙事主线。

- 视觉宇宙构建:以“芯片宇宙”为概念,分模块设计微观芯片电路、宏观产业生态、未来科技愿景的视觉场景,绘制CAVE空间专属故事板。

- 动态资产创作:分阶段制作芯片模型、粒子特效、产业场景动画,确保视觉风格统一且贴合CAVE空间的沉浸展示需求。

- 技术集成调试:在CAVE空间搭建硬件系统,整合MG动画内容、空间音频、交互触发(如芯片场景切换的体感交互),逐场景调试视觉同步与沉浸体验。

- 沉浸体验优化:邀请不同知识背景的观众进行试体验,根据反馈调整视觉复杂度、音效强度、叙事节奏,保障“科技大众化传播”的普适性。

- 产业价值植入:在宏观产业场景中深度融入中关村芯片企业案例、产业政策支持画面,通过“软植入”传递中关村产业实力,强化招商传播价值。

这套流程的核心智慧,在于“技术理性”与“传播感性”的平衡——用专业技术解码保障内容准确性,用艺术化创作实现传播感染力,让CAVE空间的MG动画既成为科技科普的窗口,又成为产业传播的利器。

七、Brand Value Alignment(品牌价值传达)

中关村CAVE空间品牌价值

通过打造标志性芯片MG动画展项,强化中关村CAVE空间“科技沉浸体验高地”的定位。让空间不再是简单的展示场地,而是成为“科技故事的讲述者”“产业价值的传播者”,提升空间在科技传播领域的话语权与美誉度,助力中关村塑造“硬科技策源地”的城市品牌形象。

芯片产业传播价值

以创新传播模式,打破芯片产业的专业壁垒,让芯片技术从实验室报告走向大众视野,从行业会议走进产业交流的通用语言。向芯片行业从业者传递“技术可视化传播”的新可能,向投资机构展示中关村芯片产业的创新活力与生态潜力,为产业资源汇聚与协同发展搭建桥梁。

大众科技认知价值

用艺术化、科幻化的MG动画,让大众直观理解芯片技术的原理与价值,消除“科技敬畏感”,激发对硬科技的兴趣与向往。将芯片认知从“概念名词”升级为“可感知的科技史诗”,为全民科技素养提升贡献力量,同时为科技品牌培育“未来用户”。

从空间品牌到产业传播,从大众认知到科技未来,这场MG动画与CAVE空间的融合,构建起“品牌价值传递网络”——每个体验环节都在强化中关村的科技领导力、芯片产业的创新力、大众对科技的向往力,实现“传播一个故事,赋能一个产业,点亮一个城市品牌”的超级传播效能。

八、Conclusion(总结)

左造Leftsider-中关村CAVE空间芯片MG动画项目,是一场“科技传播的破界革命”——它打破了芯片技术的专业壁垒,让科技传播从“枯燥说教”变为“沉浸体验”;突破了产业传播的单一模式,让芯片产业从“闭门交流”走向“大众共鸣”;重塑了科技空间的品牌价值,让中关村CAVE空间从“展示窗口”升级为“科技传播引擎”。

从4A广告专业视角看,项目实现了三重行业突破:

- 传播范式突破:开创“MG动画+CAVE空间+硬科技传播”的全新模式,为科技产业传播提供可复制的创新范本,引领行业从“内容传播”向“体验传播”进化。

- 产业赋能突破:通过“技术可视化”与“产业软植入”,将科技馆空间升级为“产业招商平台”,实现科技传播与产业发展的深度协同,为硬科技产业推广提供新路径。

- 品牌塑造突破:以标志性项目强化中关村“硬科技策源地”的品牌形象,让城市品牌与科技传播相互赋能,为同类科技园区的品牌建设提供标杆案例。

对于科技空间运营者,这是“空间价值升级”的灵感库——展示如何让物理空间成为科技故事的超级载体;对于芯片产业从业者,这是“技术传播创新”的工具箱——探索如何让专业技术走向大众与市场;对于大众观众,这是“科技认知启蒙”的新课堂——在沉浸体验中触摸未来科技的温度与力量。

当CAVE空间的灯光亮起,芯片的微观宇宙与宏观产业在MG动画中交织,这场传播革命才刚刚开始。它标志着科技传播进入“体验为王”的新时代,芯片产业的交流与发展迎来“可视化叙事”的新契机,而中关村CAVE空间与左造Leftsider,正站在这场变革的潮头,用创意与技术,书写科技传播的崭新篇章,引领硬科技产业传播向着更具想象力、更有穿透力的方向前行。